Le monde des masques samouraïs traditionnels (面具, men-yōgu) fascine par sa diversité, son esthétisme et sa charge symbolique. Parmi les différentes formes existantes, le Hanbō (半頬) se distingue par sa simplicité et son efficacité. Masque partiel couvrant uniquement le menton et la mâchoire inférieure, il incarne une approche à la fois pragmatique et esthétique de la guerre dans le Japon féodal.

Alors que le Menpō et le Sōmen symbolisent respectivement l’équilibre et la majesté, le Hanbō représente quant à lui la sobriété fonctionnelle, adoptée par les guerriers soucieux de mobilité et de confort.

Origine et fonction du Hanbō

Un masque pour protéger et alléger

Le Hanbō apparaît au cours de la période Muromachi (1336-1573), époque où l’art de la guerre connaît de profondes évolutions. Alors que les armures deviennent plus élaborées, certains samouraïs recherchent une protection plus légère, qui n’entrave ni la respiration ni la vision.

Le Hanbō vient répondre à ce besoin :

- Il couvre uniquement la partie basse du visage.

- Il protège le menton, la gorge et la mâchoire contre les coups d’estoc ou les éclats.

- Il laisse libre le nez et les joues, permettant une meilleure ventilation.

Esthétique et symbolisme

Sobriété avant tout

Contrairement aux Menpō souvent décorés de moustaches, de crocs et d’expressions féroces, le Hanbō est généralement plus simple. Mais cette simplicité ne doit pas être confondue avec un manque d’esthétique : les artisans y appliquaient tout de même des laques raffinées, des incrustations et parfois une petite moustache stylisée.

Un équilibre entre fonctionnalité et intimidation

Même réduit, le Hanbō conservait une part symbolique :

- Il projetait une image de discipline et de rigueur, propre au samouraï.

- Il permettait une identité visuelle : certains guerriers personnalisaient leurs Hanbō pour se distinguer.

- L’intérieur était souvent laqué en rouge, comme pour les autres masques, afin de masquer les traces de sang.

Avantages pratiques du Hanbō

Le Hanbō offrait plusieurs atouts majeurs :

- Respiration facilitée

→ En ne couvrant pas le nez, il permettait une respiration plus fluide, essentielle lors de longues batailles. - Communication claire

→ Contrairement au Sōmen ou au Menpō, le Hanbō laissait la bouche dégagée, ce qui permettait de donner des ordres ou de communiquer facilement avec les troupes. - Confort et mobilité

→ Plus léger, il réduisait la fatigue du guerrier et était idéal pour les samouraïs devant se déplacer rapidement.

Fabrication et matériaux

Comme les autres masques samouraïs, le Hanbō était fabriqué selon les techniques d’armurerie japonaise :

- Fer laqué : matériau principal, résistant et durable.

- Cuir bouilli et renforcé : pour les modèles plus légers.

- Laques protectrices : appliquées à l’extérieur et à l’intérieur, souvent en rouge ou en noir.

- Cordons (himō) : pour l’attacher solidement au casque (kabuto).

Certains Hanbō intégraient également une protection supplémentaire pour la gorge, appelée tare, constituée de petites plaques métalliques articulées.

Place du Hanbō dans la hiérarchie des masques

Comparons-le avec les deux autres formes majeures :

- Le Menpō : plus complet, couvrant le nez et les joues. Très populaire pour son équilibre entre protection et intimidation.

- Le Sōmen : masque intégral, réservé aux généraux et daimyō, impressionnant mais peu pratique.

- Le Hanbō : plus modeste, adopté par les combattants qui privilégiaient la fonctionnalité.

Le Hanbō était donc moins prestigieux, mais il reflétait une approche guerrière pragmatique, mettant l’accent sur l’efficacité plutôt que sur la démonstration.

Hanbō et philosophie samouraï

Le Hanbō illustre parfaitement le principe du « Shibui » (渋い), une esthétique japonaise qui valorise la sobriété, l’élégance discrète et l’efficacité silencieuse.

- Porter un Hanbō signifiait renoncer aux démonstrations théâtrales pour se concentrer sur l’essentiel : le combat.

- Il témoignait d’un état d’esprit orienté vers la discipline, l’humilité et la rigueur.

Dans un monde où l’apparence jouait un rôle stratégique, le Hanbō représentait le choix de ceux qui mettaient l’action avant le spectacle.

Héritage et conservation

Aujourd’hui, les Hanbō anciens sont :

- Exposés dans les musées (Tokyo National Museum, Musée Guimet à Paris, Metropolitan Museum of Art à New York).

- Recherchés par les collectionneurs, qui apprécient leur rareté et leur sobriété.

- Étudiés par les historiens, comme exemples de l’adaptation des samouraïs aux réalités pratiques du combat.

Dans la culture populaire, on retrouve des inspirations de Hanbō dans :

- Les films de samouraïs (Kurosawa notamment).

- Les jeux vidéo comme Ghost of Tsushima, qui intègre différentes variantes de masques.

- Les mangas et animés mettant en avant des guerriers masqués.

🏯 Anecdote sur le masque Hanbō

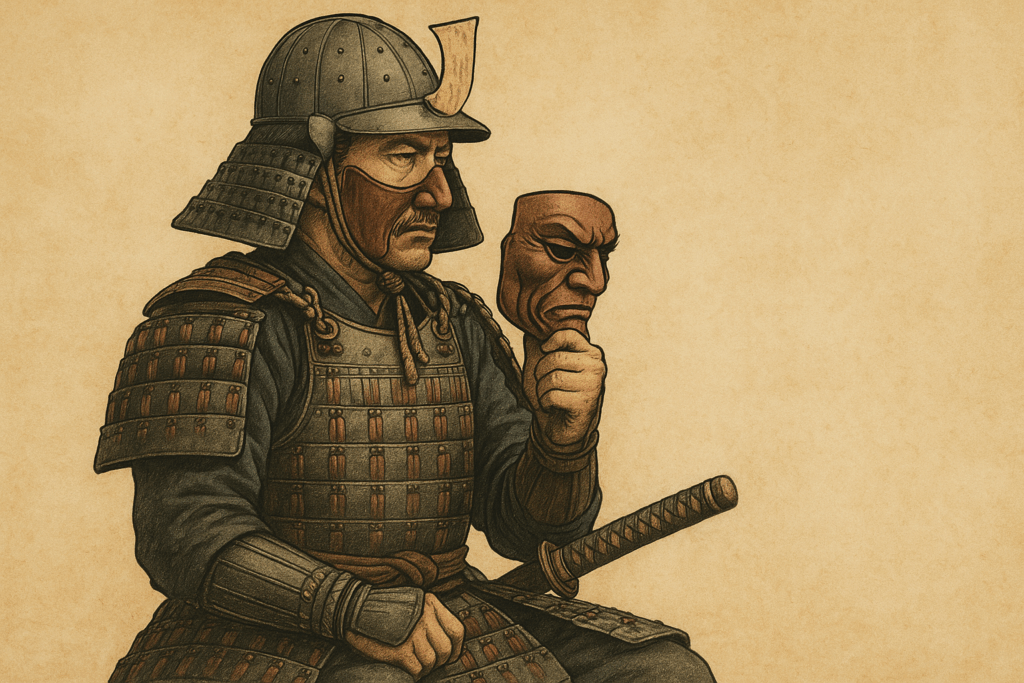

Le hanbō, ce demi-masque couvrant uniquement la partie inférieure du visage, n’était pas qu’un simple accessoire de protection.

Les samouraïs l’utilisaient pour effrayer leurs ennemis grâce à ses traits sévères, mais aussi pour cacher leurs émotions au combat.

Une anecdote célèbre raconte qu’un samouraï, avant de monter sur le champ de bataille, aurait confié à son disciple :

👉 « Le hanbō ne protège pas seulement ma gorge, il protège mon honneur. Car un guerrier qui ne montre ni peur, ni douleur, est déjà invincible. »

Conclusion

Le Hanbō est bien plus qu’un simple masque partiel. Il incarne une vision du combat et de la vie samouraï où sobriété et efficacité primaient sur l’ostentation.

- Là où le Menpō cherchait à intimider, et où le Sōmen symbolisait la majesté, le Hanbō représentait la rigueur, la mobilité et l’adaptation.

- Moins spectaculaire, mais profondément ancré dans la réalité du champ de bataille, il demeure un symbole fort de l’esthétique guerrière japonaise.

En somme, le Hanbō est l’illustration parfaite de la maxime samouraï : « L’essentiel n’a pas besoin de paraître, il se révèle dans l’action. »