Le masque japonais, loin d’être un simple accessoire, s’avère un puissant vecteur identitaire et spirituel dans la culture du Japon. Véritable passerelle entre le visible et l’invisible, il incarne des valeurs, des histoires et des esprits légendaires. Des temples séculaires aux scènes de théâtre, puis jusqu’aux représentations modernes des mangas et jeux vidéo, il fascine et intrigue depuis plusieurs siècles.

Rites anciens et genèse des masques

Les tout premiers masques firent leur apparition au sein des rites shintoïstes, où ils servaient d’outil de transformation pour entrer en contact avec les divinités et honorer la nature. Ces objets cultuels évoluèrent au fil du temps, atteignant une sophistication artistique remarquable à l’ère Muromachi, avec le développement du théâtre Nô. Sculptés dans le bois de hinoki, laqués et minutieusement décorés, les masques de Nô témoignent d’un artisanat très codifié. En parallèle, les pièces humoristiques de Kyôgen donnèrent naissance à des masques aux traits exagérés, destinés à faire rire le public et à caricaturer la société.

Symbolique profonde du port du masque

Dans la tradition nippone, mettre un masque équivaut à endosser une identité nouvelle ou une émotion universelle. Plus qu’une simple dissimulation, le masque offre l’opportunité d’incarner des figures humaines, animales ou divines. Certaines pièces comme le masque d’Hannya, incarnation déformée de la jalousie et de la souffrance, rappellent à quel point le visage masqué exprime des états d’âme extrêmes. Porter un masque — comme celui du Tengu lors d’un rituel — s’apparente à l’appropriation temporaire de qualités telles que le courage ou la sagacité.

Masques emblématiques du Japon et leurs messages

Une multitude de formes existent, mais quelques-unes dominent par leur signification et leur popularité.

Kitsune : esprit du renard et messager d’Inari

Les masques Kitsune sont aisément reconnaissables à leurs lignes épurées et leur blancheur éclatante. Associés au renard, compagnon de la déesse Inari, ces masques symbolisent à la fois ruse et bienveillance divine. Ils occupent une place centrale lors de certains festivals, notamment dans des sanctuaires célèbres. Grâce à leur présence dans la culture manga contemporaine, ils jouissent aujourd’hui d’une notoriété internationale.

Tengu : protecteur des montagnes et guide spirituel

Avec leur long nez rouge, les Tengu apparaissent comme d’impressionnants esprits guerriers mi-hommes, mi-oiseaux. Ils incarnent la dualité entre la force brute, la vigilance des monts sacrés et une forme de bienveillance rigide. Leur légende, attachée à la méditation et à la protection des lieux sacrés, trouve écho tant dans les traditions régionales que dans les œuvres modernes d’animation et de bande dessinée.

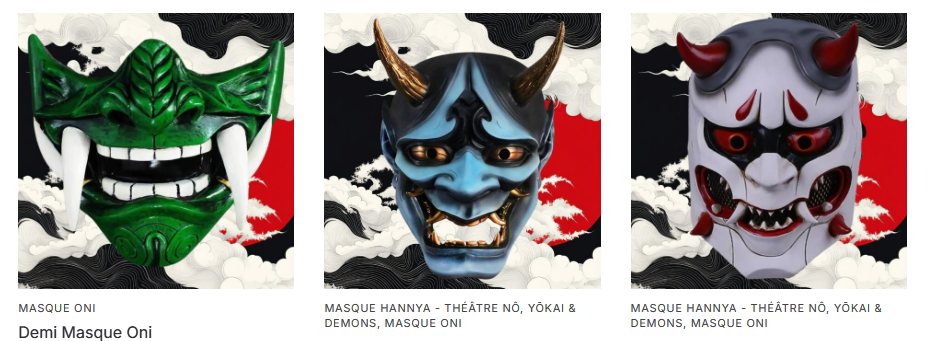

Hannya : le tragique de la passion féminine

Symbole puissant du théâtre Nô, le masque de Hannya représente la métamorphose d’une femme trahie en une créature démoniaque. Sa face tordue par la jalousie témoigne d’une grande richesse émotionnelle, entre colère ardente et chagrin infini. Utilisé dans les arts scéniques comme dans le tatouage, ce masque est perçu comme un porte-bonheur contre les passions excessives.

Oni : gardien démoniaque et symbole de purification

Les démons Oni, peau colorée et cornes menaçantes, tiennent une place ambivalente dans la culture japonaise. Si leur aspect effraie, ils sont pourtant souvent associés à des fonctions protectrices lors de festivités comme Setsubun, où ils permettent symboliquement de bannir le mal et d’accueillir la prospérité domestique.

Figure ambivalente du folklore japonais, l’Oni incarne à la fois le gardien redoutable et le symbole de purification. Son visage grimaçant, ses cornes et sa massue rappellent la force qui repousse les maux, tandis que son rôle rituel canalise les peurs collectives pour les transformer. On le chasse lors de Setsubun, afin d’expulser malchance et impuretés, puis on l’invite à veiller sur le seuil. Protecteur paradoxal, l’Oni montre que l’ombre peut servir la lumière : affronter l’obscur en soi, purifier la maison, protéger la communauté. Ainsi, le démon devient sentinelle, et l’épreuve, passage vers l’harmonie. Vers un renouveau plus apaisé.

Hyottoko : chance et burlesque

Hyottoko, au visage tordu et au sourire fantaisiste, incarne le bonheur et la légèreté. Ce masque, fréquemment porté lors de spectacles populaires ou de matsuri, est censé attirer la bonne fortune et dissiper la morosité. Il bénéficie d’un regain de visibilité dans la culture populaire actuelle grâce à de nombreux mangas.

Hyottoko, figure comique du folklore japonais, incarne la chance à travers son visage tordu, ses joues gonflées et sa bouche en trompette, comme s’il soufflait dans un tuyau. On le reconnaît par son bandeau à pois, ses grimaces et ses gestes maladroits qui font rire et éloignent la malchance. Dans les fêtes populaires, il accompagne souvent Okame, formant un duo burlesque où l’absurde devient porte-bonheur. Sa danse trébuchante rappelle que la joie simple protège le quotidien : un clin d’œil, une bouffonnerie, et l’avenir s’éclaire. Sous ce masque, bonheur persiste.

Mempō : visage d’acier des guerriers

Les masques de samouraï, ou mempō, autrefois éléments d’armure, permettaient d’impressionner l’adversaire et de masquer les émotions du combattant. Ornés avec soin et conçus dans des matériaux robustes, ils sont devenus des objets de collection et des références dans la création artistique contemporaine.

Masques et arts du spectacle au Japon

Théâtre Nô : tradition et émotion stylisée

Le Nô, apparu dès le XIVᵉ siècle, utilise le masque comme point focal de la dramaturgie. Sculptés avec une extrême précision dans le bois, ces masques diffèrent selon les personnages : jeune femme, vieillard, esprit animal ou démon. Leur expressivité dépend du jeu de lumière et des mouvements du comédien, rendant chaque représentation presque magique. La création de ces masques demeure un art transmis dans des ateliers historiques, particulièrement à Kyoto ou Kanazawa.

Théâtre Kyôgen : satire et mimiques accentuées

Intercalé entre les sessions de Nô, le théâtre Kyôgen présente des histoires légères où la critique sociale et la moquerie remplacent la solennité. Ses masques, volontairement caricaturaux, sont conçus pour provoquer le rire immédiat et la connivence. Mimant la naïveté, la cupidité ou la bêtise humaine, ils sont la clef d’une interaction directe avec le public moderne.

Kabuki : explosion de couleurs, maquillage théâtral et inspiration pour les masques

Le Kabuki, apparu durant l’époque d’Edo, privilégie le spectacle total et emploie rarement des masques traditionnels. Il mise plutôt sur des maquillages complexes, appelés Kumadori, qui assignent des qualités (force, loyauté, ruse) à travers des couleurs et des motifs marqués. Bien que les masques ne soient que peu utilisés sur scène, l’esthétique distincte du Kabuki a influencé la création de nombreux masques décoratifs modernes.

Festivals, rituels et actualité du masque japonais

Au Japon, les masques traditionnels occupent une place essentielle dans les festivals, les rituels et même dans certaines pratiques contemporaines. Lors des matsuri (fêtes populaires), on croise souvent les masques de Kitsune (renard), d’Oni (démon), de Hyottoko ou d’Okame, chacun apportant une dimension symbolique à la célébration. Le masque ne se limite pas à l’ornement : il incarne un rôle, une énergie, parfois un esprit. Dans les danses rituelles, comme celles du théâtre Nô ou du Kagura, il permet de représenter des divinités, des esprits protecteurs ou des figures comiques destinées à éloigner le malheur et à attirer la prospérité.

Les rituels de purification utilisent aussi le masque comme médiateur entre l’humain et le sacré, marquant un passage vers un état renouvelé. Aujourd’hui, ces masques ne sont plus réservés uniquement aux temples ou aux scènes théâtrales : ils apparaissent aussi dans les festivals modernes, dans la mode urbaine, les mangas, les jeux vidéo et même comme objets décoratifs. Cette actualité prouve que le masque japonais, loin d’être une relique, est un symbole vivant qui continue d’évoluer tout en gardant son lien avec la tradition. Entre héritage spirituel et réinvention contemporaine, il demeure une passerelle entre passé et présent.

Le masque, pilier des fêtes et transmission culturelle

Dans les festivals japonais, les masques se multiplient : offerts comme souvenirs, portés dans les parades ou utilisés pour incarner des personnages du folklore. Ce sont des symboles de continuité, transmis de génération en génération. Kitsune, Tengu ou encore Hyottoko sont mis à l’honneur dans ces événements qui célèbrent la convivialité et l’attachement au passé.

Rôles spirituels et rituels purificatoires

Lors de cérémonies comme Setsubun, le port du masque n’est pas anecdotique : il est l’élément central du rituel de purification. En revêtant celui de l’Oni, les participants rejouent l’expulsion du mal et invitent la chance dans leurs foyers pour l’année à venir. Le masque s’inscrit ici comme objet de transition, entre profane et sacré.

Danses impériales : Gigaku et Bugaku

Précédant de plusieurs siècles les formes les plus connues du théâtre japonais, les danses Gigaku et Bugaku employaient des masques hauts en couleur, sculptés dans le camphrier. Ces rituels de cour, bien que rares aujourd’hui, rappellent que l’art du masque nippon puise une partie de ses racines dans l’Asie continentale.

L’artisanat du masque entre tradition et innovation

Héritage et excellence

Fabriquer un masque japonais relève encore aujourd’hui d’un apprentissage long et minutieux, principalement transmis au sein de familles ou d’ateliers spécialisés. Les matériaux naturels et les techniques ancestrales sont toujours privilégiés, assurant un niveau de détail impressionnant et des pièces uniques.

Créations hybrides et tendances actuelles

Récemment, de nouveaux créateurs s’emparent des codes traditionnels pour proposer des masques revisités : motifs contemporains, couleurs inédites, matériaux modernes. Ces expérimentations renouvellent l’image du masque, qui s’expose désormais comme une œuvre à la croisée du passé et de la modernité.

Entre rituel et vie urbaine

Le masque au Japon n’appartient pas seulement au folklore. L’usage quotidien du masque sanitaire dans l’espace public, très répandu au XXIᵉ siècle, témoigne de la persistance d’un certain rapport à l’intimité du visage et à la transmission collective.

La culture pop et le renouveau du masque japonais

Grâce à leur forte valeur symbolique, les masques traditionnels connaissent un regain d’intérêt dans les médias actuels. Mangas, animés et jeux vidéo revisitent les types classiques tout en inventant de nouvelles significations, contribuant à renouveler l’attrait des masques auprès des jeunes générations. Que ce soit à travers les héros masqués de Demon Slayer, les redoutables Anbu de Naruto ou les univers vidéoludiques comme Ghost of Tsushima ou Zelda: Majora’s mask, ces objets naviguent entre héritage et innovation.

En guise de conclusion

De la scène sacrée à la décoration intérieure, des rituels festifs aux chefs-d’œuvre de la pop culture, les masques japonais restent des fragments vivants d’une mythologie collective. Tantôt instrument de rituel, tantôt accessoire de fête ou objet de collection, ils rappellent la permanence d’un dialogue entre tradition et modernité, entre le Japon des origines et celui d’aujourd’hui.

FAQ sur les masques japonais

À quoi servent traditionnellement les masques japonais ?

Les masques japonais servent à la fois de support pour la transformation rituelle, permettant à celui qui le porte d’incarner une divinité ou un esprit, et à communiquer des émotions dans le théâtre traditionnel.

Quels sont les masques les plus célèbres dans la culture japonaise ?

Parmi les masques incontournables, on retrouve le Kitsune (renard), le Tengu (esprit des montagnes), le Hannya (femme démoniaque rongée par la jalousie), l’Oni (démon protecteur) et Hyottoko (symbole de bonne fortune et d’humour).

Quelle est la différence entre Nô, Kyôgen et Kabuki concernant les masques ?

Le théâtre Nô emploie des masques raffinés pour incarner des personnages légendaires ou des esprits. Kyôgen privilégie les masques burlesques, accentuant les traits pour susciter le rire. Le Kabuki, quant à lui, mise principalement sur le maquillage symbolique (kumadori) plutôt que sur le port de masques traditionnels.

Les masques japonais ont-ils une fonction religieuse ou spirituelle ?

Oui, lors de certains festivals, ils jouent un rôle central dans les rituels de purification et la communication avec les divinités, en particulier lors de cérémonies comme Setsubun où l’on chasse les mauvais esprits avec le masque Oni.

Sont-ils encore fabriqués de façon artisanale aujourd’hui ?

La tradition de fabrication se perpétue dans des ateliers où les artisans sculptent, laquent et peignent chaque masque à la main avec des techniques héritées de plusieurs générations. Ce savoir-faire ancestral est en partie modernisé par certains, qui créent des masques aux motifs contemporains.

Quelle place ont les masques japonais dans la pop culture moderne ?

Aujourd’hui, mangas, animés et jeux vidéo multiplient les références aux masques traditionnels, leur offrant une seconde vie esthétique et symbolique. Des œuvres comme Demon Slayer, Naruto ou des jeux comme Ghost of Tsushima donnent à ces objets une forte visibilité internationale.

Pourquoi voit-on des masques sanitaires au Japon ?

En plus des usages culturels et traditionnels, le masque est intégré dans la vie quotidienne pour des raisons sanitaires, afin de limiter la propagation des maladies et respecter la sphère privée, prolongeant d’une certaine façon la tradition du visage masqué.

Peut-on acheter ou porter des masques japonais en dehors des contextes traditionnels ?

Oui, ils sont devenus des objets de décoration, de collection, de costume ou de cosplay, accessibles à tous, bien au-delà des contextes rituels ou théâtraux d’origine.